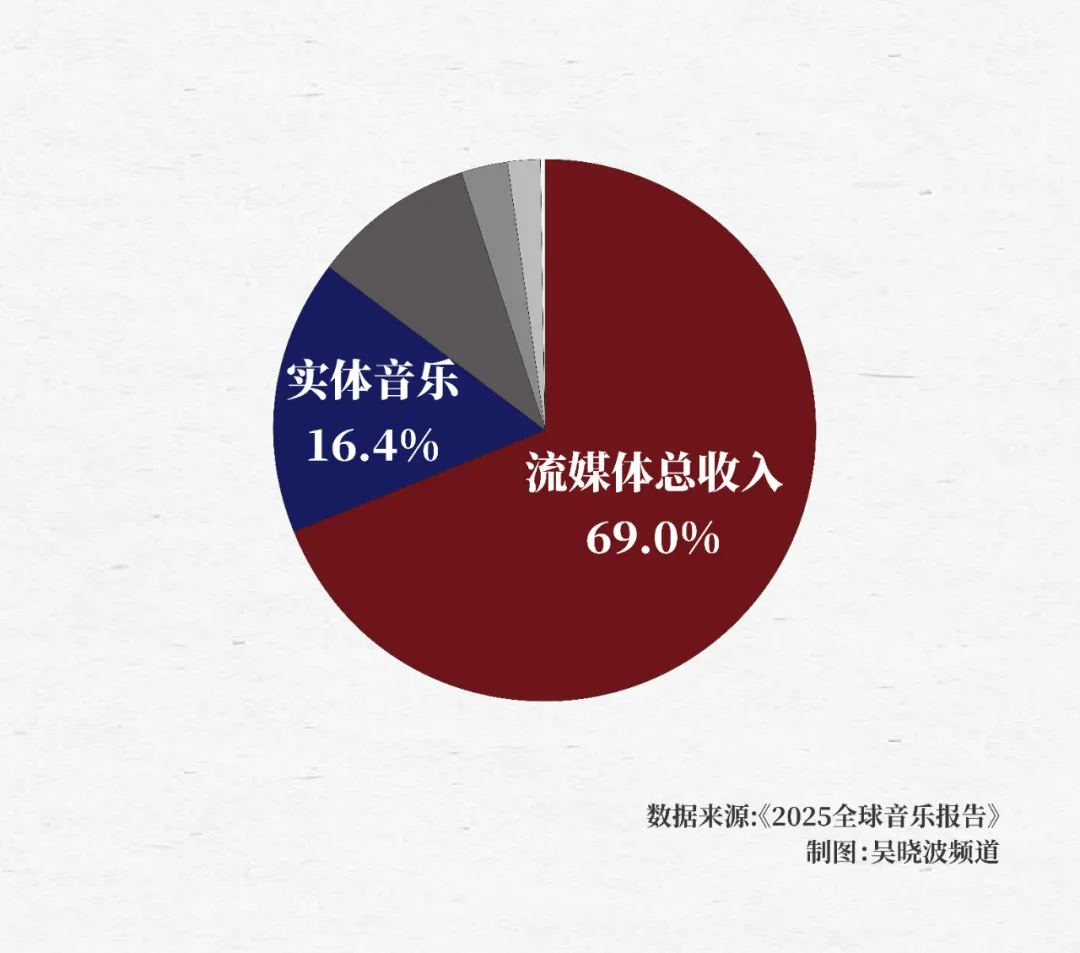

“2024年,短视频等流媒体收入已占据全球录制音乐总收入的69%,实体音乐萎缩至16.4%,下载收入更是连续12年下滑,仅占2.8%。”

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

“一首大热歌的版权收益,足够在北上深买房。”一位音乐出品人如是说。

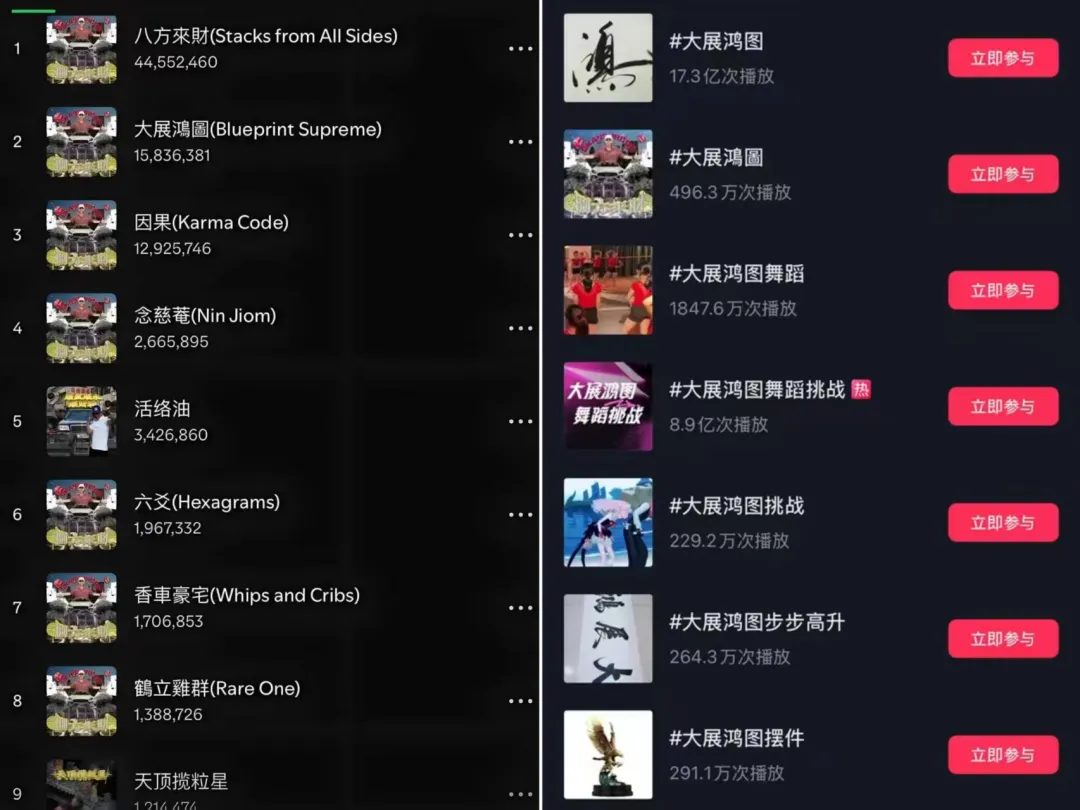

最近,“别墅里面唱K,水池里面银龙鱼……”的洗脑说唱,让一曲《大展宏图》借短视频风靡全球。

短视频刮起的旋风也几乎席卷了每个社媒平台——在全球最大的音乐流媒体平台Spotify上,该歌曲的演唱者揽佬的听众数甚至超过了周杰伦,登顶华语榜首。

图源:网络

从《小苹果》《学猫叫》到《野狼Disco》《爱如火》,每一首短视频爆款,仿佛都踩准了现代人的情绪痒点,伴随着病毒式传播让网友们“上头”。

百亿播放量的“神曲”有多赚钱?参考上半年的另一首爆款《跳楼机》,据估算,其综合收入达到了3000万—4000万元。

热闹的景象和赚钱的核心,都指向了——音乐版权。

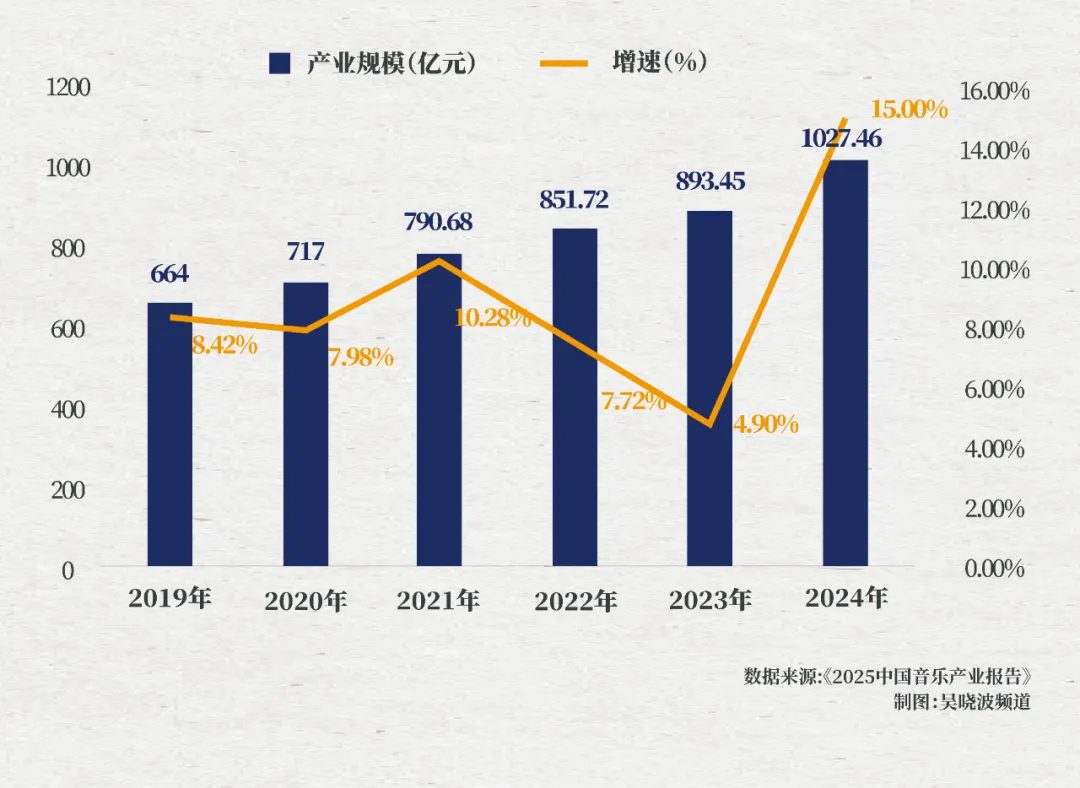

据中国传媒大学的产业报告数据显示,2024年,中国数字音乐产业规模达到1027亿元。据估算,版权音乐的市场超过了600亿元。

围绕着版权生态,行业已形成了一条完整的利益链条——歌曲如同流水线上的产品被批量打造,创作者们绞尽脑汁,寄望实现“一夜暴富”的神话。

“神曲”背后,所谓的“版权”,究竟如何运作并获利?这套商业模式,又是怎样塑造,乃至扭曲当下的音乐创作与消费?

一

怎么赚钱?

音乐版权,即对歌曲的使用、传播等享有的合法权利,收费场景包括并不限于广告、短视频、有声读物、商业活动现场、各类APP、影视、游戏、动漫等。

在实体唱片时代,消费者购买一张20元的“专辑”,相当于对其中的歌曲做了一次性“买断”——无论是自己反复听,或者引起传播,都无法统计到播放量。

而到了互联网数字时代,主流平台都有了统计方式,版权的计价也从“买断”变成了“与播放量挂钩的持续分成”。

“各平台一般按月给作者结算收益。”音乐制作人小洋介绍道,“不管你是用音乐播放器主动听,还是刷短视频时被动听到。流量越大,收益也就越多。”

根据国际唱片业协会发布的《2025全球音乐报告》,2024年,短视频等流媒体收入已占据全球录制音乐总收入的69%,实体音乐萎缩至16.4%,下载收入更是连续12年下滑,仅占2.8%。

简而言之,除了音乐播放器,短视频既占据大量用户时间,又具备快速传播特性,几乎已是歌曲争夺热度、靠播放量变现的主战场。

在具体的收益计算上,各平台都有一个“单价”,比如国外平台Spotify,歌曲每千次播放能获得3—7美金,苹果音乐达到了12—15美金。国内市场,主流平台约为1.5元,而在KTV场景里,热门歌曲的点播分摊版权约为0.1元/次。

与此同时,围绕曝光、扩散、获得流量,行业已有了一条高度标准化的推歌链路:

◎ 当音乐公司看中一首歌,会先从创作者手中购买代理权,然后找一批短视频上的垂类音乐账号进行“付费任务发包”,用背景音乐当流量预埋;

◎ 如果数据过得去,会扩量投放至文案、颜值、旅拍、萌宠等泛内容账号,测试发酵潜力;

◎ 若数据持续向好,再结合真人随拍玩法,绑定“温暖治愈”“民族风”等标签推动用户自发扩散;

◎ 最终,歌曲被植入如 #我的五一转场叫做流浪# 等热点话题,深度捆绑假期、出行等高流量场景,借势推向顶峰,力求引爆流行。

在金融学领域,有一个ROI(投资回报率)的概念,早些年先成为电商与短视频运营的核心指标,如今也被完整嫁接到歌曲领域。

“投产比(ROI)太低的歌曲,推一阵子就停了;而有的爆火歌,背后是投入500万推广费,撬动了2000万回报。”小洋透露,“很多网友没有意识到,只要帮忙传播,就等于在帮歌曲赚钱。大量的‘土’‘俗’歌,就是在纷纷扰扰的争议中赚了大钱。”

有关“靠播放量赚钱”,小洋还举了一个例子:“现在一旦出现爆款歌曲,很多机构的第一反应是提取它的音色、律动,改几个旋律音符,再找嗓音相似的歌手,在规避侵权的前提下,通过洗歌以假乱真,刷播放量。”

“说真的,哪个做音乐的内心没点艺术追求啊?有才华的人很多,但没资源捧,好作品只能躺在平台上吃灰。”小洋坦言,“不向流量妥协,很难赚到钱。”

二

流量反向影响创作

通常“神曲”出圈,社交媒体上的资深乐迷们总会发出“这样的歌曲火了,华语乐坛算是完了”的尖锐质疑。

这背后,正是音乐“流量导向”与“艺术导向”的深层矛盾——相比“艺术”,“流量”的商业效率显然更高,甚至在创作动机上,也反向重塑了歌曲的创作链条:许多音乐公司会从网络热词、热点中挖掘情绪点,据此确定歌曲定位与风格,再交由上游分工创作。

不少被人斥为“电子垃圾”的歌曲,流水线印记明显——集齐了各类爆款元素,固定的和声进行和配器音色,歌词堆砌着“红尘”“断肠”等生硬古风排比,只求押韵。一切套路都精准指向“前3秒抓耳,15秒有记忆点,30秒能让人想跟着哼”。

通常,这类作品的制作周期在3—5天甚至更短,成本不过万元,然后就像筹码一般被投入到各平台“老虎机”中“跑量”——这正是“赛马机制”的典型运作模式。

所谓的赛马机制,是指大量同质化的产品如同赛道上的赛马,在流量池中展开自然竞争:最终能突围的“赢家”,往往并非预先设计的结果,而是恰好契合某类视频场景、戳中大众情绪的那首。

更极致的做法是,机构和工作室会利用AI先批量生成“15秒副歌”投放平台,根据流量数据核算ROI后,再将表现优异的副歌反推扩展为完整的4分钟歌曲。

流量与收益的直接绑定,让音乐越来越像一场精准计算的商业投注——筹码是旋律、歌词,以及听众转瞬即逝的注意力。

“有名气的歌手当然会为维护形象精选作品。”小洋补充道,“但中国十大音乐学院每年那么多毕业生,市场需求决定了‘流水线创作’的就业空间。”

三

怎么分钱?

那么,靠音乐版权赚来的钱,会如何分配?小洋表示:“主要看版权公司、唱片公司、词曲作者、表演者及其继承人或受让人之间的协议约定。”

他介绍,一首歌的制作流程通常是先搜集词曲,再进入歌手录音环节,随后修音师、混音师、母带工程师依次介入,一步步让歌曲“变得好听”。整个过程就像给俊男美女一层层“化妆”——词曲是“底子”,后期制作像“涂粉底液”“画眉”,直至最终“定妆”出品。

这之中,每个参与者的报酬,大致可分为“稿费”和“分成”两种,有点类似于电影行业演员“拿片酬”或投资“分票房”。

“我做一首编曲的价格起步3万块,抓紧点一个晚上就能完成。”小洋说道,“大家听过的很多网红歌都是我制作的,做多了,效率高了收费也上去了,现在一线歌手和电影配乐也来找我了。”

不同岗位的具体报价,取决于各方的名气、议价能力及作品的市场价值,结果往往差距悬殊。

“身边没什么名气的词曲作者,作品常被低价买断。”小洋说,“有时几千块甚至几百块就能买下一些不错的作品,之后便不再参与任何分成。”

但顶尖的创作者,比如方文山,既拿稿费也参与分成:“传闻他的稿费标准相当高,歌词一个字就能卖到8000元;分成收益更可观——为周杰伦写的歌只要持续流行,就能从版权收益中持续获利。”

小洋也指出,因为爆火有概率问题,普通后期工作者更看重稿费。即便像周杰伦的编曲、混音老师这样业内知名的从业者,通常也采用“一次性服务”的稿费模式,不参与分成。

至于艺人与公司、公司与平台之间的分成比例,没有绝对标准,关键看议价能力和谁更强势。而歌曲走红后,商演的版权授权费也会水涨船高,“唱一次的授权费就要几万块甚至更高”。

“业内都清楚,艺人换公司、合作者之间拆伙,很多时候就是因为分配方式或比例没谈拢。”小洋补充道。

四

工业化下的商业变革

许多商业模式的形成,都源于社会工业化带来的生产端、渠道与消费端变革,音乐产业也不例外。纵观过去,音乐商业化的演进,有三个清晰的阶段:

◎ 80年代开启的唱片工业时代,资源集中于唱片公司,生产端以“专辑”为核心载体,通过线下渠道售卖变现,形成典型的B2C模式。

此时,歌手与唱片公司深度绑定,“人”是商业链条的核心“筹码”,歌曲更像人的“标签”——专辑走红带动歌手成名,进而通过商演、代言拓宽收入,完成“歌带人”的价值传导。

◎ 到了本世纪初,小灵通等通信终端技术的突破,让渠道门槛大幅降低,音乐人得以摆脱公司束缚,独立制作单曲,消费端通过“彩铃下载量”变现,形成了C2C的商业模式。《老鼠爱大米》等经典网络歌曲由此诞生,凤凰传奇的爆火持续至今。

◎ 进入全面网络时代后,数字技术和AI让渠道和生产端都大幅降本,当人们的注意力向网络平台聚集,强调“流量适配”的商业模式也转向 B2B、C2B——即个人或机构直接与平台对接,由平台传播后主导权益结算。到此,歌曲走红不再依赖个体名气,而是取决于流量数据,“歌火即能盈利,人成非必需”的去中介化进一步完成,带来了“你可能不认识我,但你一定听过我的歌”现象。

每一次工业化突破,都是技术赋能生产、改变消费习惯的过程;而由此催生的新商业模式,不仅重塑了产业生态,更不断叩问着“效率与公平”“商业化与艺术性”的平衡命题。

根据腾讯音乐的数据,2024年华语新歌数量达 135万首,即平均每天上线约3700首新歌,但分化的马太效应十分明显——播放量破千万的歌曲仅占0.8%,超9成都是播放量低于1000次的“无效歌曲”。

富者愈富,凭借数据优势不断巩固自身地位;而中小音乐内容生产者则被迫陷入艰难求存的境地,创作活力被抑制,优秀原创也可能因得不到合理回报而减少。长此以往,行业的健康必然会受到影响。

在回答数字时代最大的成就和问题时,吴老师曾经说过,互联网已经渗透到所有的领域,需要建立规范和回馈机制,告别野蛮、告别动物性。规范建立不是很难,提出问题才能有答案。

和其他行业一样,已有多方关注到了音乐产业的“做大蛋糕与分配”难题,比如推动版权交易、授权等环节的公平透明,以及建立公开的数据共享机制——这不仅能让音乐创作者清晰了解作品的市场表现,更能打破传播渠道的垄断,构建公平竞争的环境。

当优秀的音乐有了更多崭露头角的机遇,且能获得与之匹配的回报,行业才能在商业性与艺术性的共生共荣之下,实现更成熟、可持续的发展。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号