“今年以来截至11月14日,广东共贡献了84只股价翻倍个股,占全市场翻倍股总数的近五分之一,是翻倍股最多的省市之一。”

文 /巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

牛市氛围烘托下,A股今年跑出了不错的成绩单。

截至今年10月底,A股5400余家上市公司总市值已经突破100万亿,创下107万亿元的历史新高,较年初增长25%。其中,近4400家上市公司年内上涨,占比约80%;沪指年内涨超17%。

至于谁最受益,有人说是算力:海外AI基建需求狂热,带动光模块、PCB(高端印刷电路板)等概念暴涨。比如,PCB核心概念股胜宏科技,今年涨了近6倍;万亿市值巨头工业富联乘上AI服务器代工的东风,年内也涨了2倍。

也有人说是存储:芯片紧缺下,存储板块今年也大涨了60%。个中翘楚如国产存储龙头江波龙,今年已经涨超350%。

而要说这其中的“共同点”,不可忽视的一定是“含广量”。比如刚刚提到的胜宏科技、工业富联、江波龙等牛股,都来自广东。

从整体来看,广东也交出了不错的成绩单:数据显示,广东省上市公司整体市值较年初增超27%,高于A股平均;740余家年内上涨,占全省上市公司84%;84家年内翻倍,占比超过10%。

那么,广东省做对了什么,能使其在A股结构性慢牛中的表现如此亮眼?我们用7张数据图和大家聊一聊。

一

贡献84只“翻倍股”

A股上市公司的“含广量”惊人。

◎ 首先,是规模的“含广量”。截至11月14日,5448家A股上市公司中,广东省独占886家,位列全国第一。换言之,每6家A股上市公司中,就有一家来自广东。

◎ 其次,市值的“含广量”。广东省886家上市公司的总市值达到19.2万亿元,占A股总市值约16.2%,居全国第二。

这几乎是第三名上海(10.8万亿元)和第四名浙江(9.14万亿元)之和,是山东(4.77万亿)的4倍有余,是四川(3.42万亿)的近6倍。

而且,在不同市值体量的梯队上,广东都是那个排名第一的“优等生”。

在A股“万亿市值俱乐部”的13家巨头中,广东公司占据3席,除此之外只有农行、工行等7家北京的央国企,以及福建的宁德时代和贵州的茅台。

在千亿规模的行列中,广东也占据25席,仅次于由大型公司撑起市值的北京。

再往下的500亿—1000亿元市值规模,这也是最有望迈入“千亿俱乐部”的梯队,有26家来自广东,涵盖了领益制造、天赐材料、TCL等高弹性潜力股。

市值在500亿元以下,则有832家,主要是因为东莞、中山等地聚集了大量中小制造企业,有不少是细分赛道的龙头。

值得一提的是,今年,广东A股上市公司共贡献了84只股价翻倍个股,占全市场翻倍股总数的近五分之一,是翻倍股最多的省区市之一。

如果再衡量对比各省份间的上市公司实力,广东依然称得上“断层领先”。

根据Choice数据,如果在广东、江苏、山东、浙江、四川这五大经济强省中,各自选出其A股市值最高的5家公司进行排名,结果显示排名前五的公司全部被广东“垄断”。

这5家巨头分别是工业富联(12762亿元)、招商银行(11091亿元)、中国平安(10524亿元)、比亚迪(8722亿元)、美的集团(6100亿元),都是行业巨头。

如果说规模和市值代表了广东省“基本盘”的广度与深度,那么从更细分的切面来看,广东上市公司的“成长力”更不容小觑。

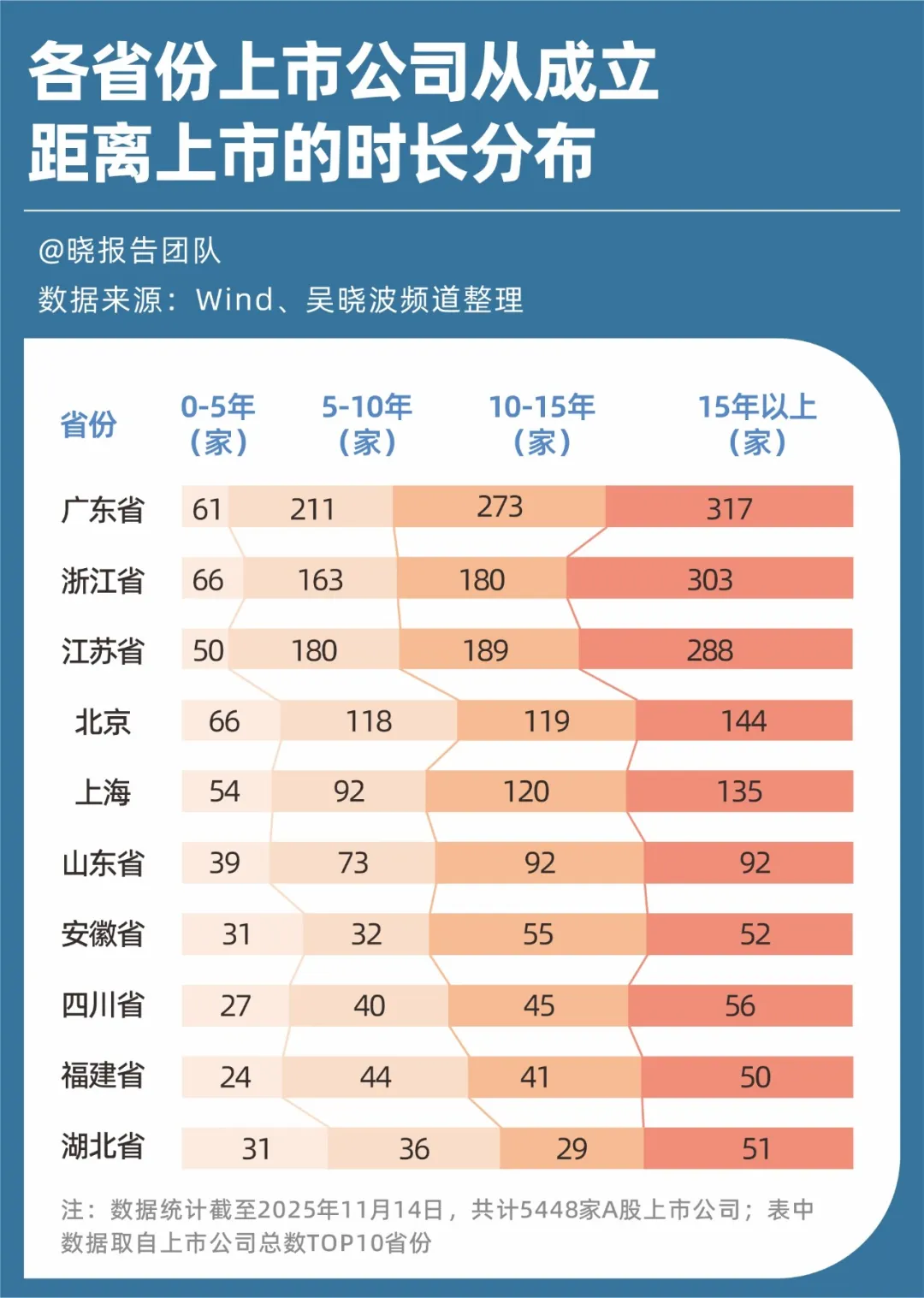

我们统计了各省份上市公司从成立距离上市的年份时长,发现也“含广量”极高,并且呈现出“老将”与“新星”共振的局面。

具体来看,广东省近4成的企业发展15年以上才上市,比全国平均(34.7%)高2.1个百分点,体现出广东企业 “稳扎稳打” 的发展基因。再加上10—15年时长分段的企业数量,共68.5%的企业上市前的成长周期在10年以上。

这些“老将”里聚集了各行各业的龙头:制造业有格力、TCL、中兴、立讯精密;交运业有顺丰、南方航空;金融业有招商银行、中国平安、中信证券;房地产有万科、招商蛇口、保利发展……

与此同时,广东的年轻上市公司也在星光熠熠。最近5年,广东省共264家公司在A股上市,包括“全球智能影像第一股”影石创新、“3D视觉第一股”奥比中光、存储行业“国产之光”江波龙、国产建筑陶瓷行业龙头马可波罗等。高成长、高弹性的年轻公司,成为资本市场上的新鲜血液。

值得一提的是,深圳是广东省内绝对的上市公司摇篮。

在这座被誉为“中国硅谷”之一和“南方科技中心”的城市,诞生了424家上市公司,几乎占据了广东省上市公司的“半壁江山”。比如工业富联、招商银行、中国平安3家万亿市值航母,都来自深圳;影石创新、奥比中光、江波龙等一批新鲜血液,也发轫于此。

此外,深圳的“新生力量”也实力强劲。Choice数据显示,深圳共有121家企业成立不到10年就成功上市,其中A股87家、港股34家。

二

强大的上市“预备军团”

A股惊人的“含广量”,和这里有着体量庞大的“预备军”有关。

资本市场通常把成立不超过10年、估值超过10亿美元,且商业模式难以复制的未上市企业称为“独角兽”,估值超过100亿美元的则是“超级独角兽”;而把正在高速扩张、未来3年最有可能达到独角兽级别估值的初创企业称为“瞪羚企业”。

根据《GEI中国独角兽企业研究报告2025》,截至2024年底,中国共有独角兽企业372家,其中广东省有64家,数量仅次于北京。2024年,广东新晋独角兽13家,增量全国第一。

这64家独角兽涵盖健康科技、半导体、人工智能、消费品、物流、零售等多个领域,总估值2718亿美元。

其中,深圳盛产“超级独角兽”——2024年新增的3家“超级独角兽”中,有2家来自深圳,分别是荣耀和引望智能。

《2024胡润全球瞪羚企业榜》则显示,截至2024年底,中国以258家瞪羚企业居世界第二,较上一年增加40家。其中,深圳有33家、广州有14家,数量在全球城市中分别位列第6名和第10名。

而独角兽和瞪羚企业的流动,正是它们向资本市场源源不断输送新鲜血液的信号。

2024年,广州独角兽名单上的文远知行、小马智行、如祺出行3家独角兽成功上市。另一边,深圳曾经的独角兽影石创新已登陆科创板,引望智能等也在筹划上市。

实际上,这些黑马背后,有一双“看不见的手”在托举。

今年3月,深圳发布聚焦瞪羚企业和独角兽企业培育的行动计划,提出:计划到2027年累计培育“瞪羚”企业1000家、独角兽企业80家,将深圳建设成为具有国际影响力的瞪羚企业、独角兽企业集聚高地。这是深圳首次通过政策明确支持“瞪羚”企业发展。

图源:深圳市人民政府

同一时期,广州发布了“新质生产力30条”,其中提到:对新认定的瞪羚企业、独角兽企业按补差方式给予最高200万元扶持;对独角兽、瞪羚企业等7类企业投资的纳入省市重点产业项目计划项目及IPO项目,经综合评估给予单个项目最高1亿元扶持。

一头是优质上市公司为地方经济稳住基本盘,另一头是对未上市企业提供开放多元的营商环境和态度明确的托底,这就构成了广东经济的密码。

三

广东做对了什么?

广东为何能“领涨”?与4大特点有关。

1.产业性格

A股的行业分布,是观察区域经济底色的窗口,也能凸显出一座城市的“产业”性格。

可以说,广东是唯一在“制造业(基础)+新型服务业(创新)+消费配套(生态)”均居全国前列的省份,行业均衡性和完整性远超其他头部省份。

首先是绝对的“根基”——制造业。数据显示,广东有637家制造业上市公司,占全省总量超70%,占全国制造业上市公司总量的17.1%。

它们集中在珠三角核心城市(深圳、广州、佛山、东莞、珠海),涵盖电子制造、家电、汽车、机械等细分领域,既有美的、格力等传统龙头,也有比亚迪等新能源制造企业,形成完整的制造业产业链。

在新兴产业层面,广东的“电子、计算机、通信”产业集群,是“新质生产力”的核心载体。它们是典型的高研发投入、高附加值、轻资产运营的科技与信息赛道。

比如广东省来自信息传输业的上市公司共74家,全国排名第二(仅低于北京114家),集中在深圳(互联网、软件)和广州(通信技术)。

来自科学研究和技术服务业的上市公司共25家,全国排名第一,占比达到20.3%,主要集中在新材料、生物医药、高端装备研发等领域。

而在消费与服务业层面,广东省来自批发零售业、电力燃气业、租赁商务服务业等领域的上市公司数量,均位居全国第一,显示出完善的配套能力。

2.创新实力

从产业优势到集群的产业生态,广东的硬核实力体现在更前瞻的创新和深度的链接上。

广州有完整的制造业产业链和强大的科研院所支撑。而深圳有华为、腾讯、大疆这样的科技巨头和全球最活跃的硬件创新生态。加上香港有顶尖的科研机构、国际化的人才队伍、完善的知识产权体系,是连接全球创新网络的关键枢纽。

这三座城市共同构筑的“深圳-香港-广州”集群,就在今年登顶全球第一,历史性地超越了“东京-横滨”集群。

根据世界知识产权组织(WIPO)报告,“深圳-香港-广州”创新集群的PCT申请量全球占比达9%,出版物全球占比2.4%。单个城市来看,2024年,深圳PCT国际专利申请量达1.63万件,连续21年居全国城市首位。

而这样的实力“破圈”,今年不止一次的发生在广东。

就在刚刚发布的“2024自然指数-科研城市”显示,中国科研实力再创新高,首次包揽“全球科研城市十强榜单”一半以上席位。十强选手中,广州从第八位强势跃升至第六位,势头迅猛,一举超越硅谷所在的旧金山湾区。

在《2024年全球高质量科研领先城市》列出的五大子榜单中,广州每个领域的排名均进入全球前十,堪称没有短板的“六边形战士”。在物理科学,广州排名第六;生命科学,广州排名第九;化学领域,广州排名全球第四;地球环境科学,广州排名第三;健康科学,广州排名第十。

强大的“创新实力”背后,来自政策和市场托底至关重要。

比如2024年起,广东推动“腾笼换鸟”政策,计划在未来5年投入500亿元,推动产业梯度转移和智能化改造。2024年底,深圳首次提出发展“大胆资本”,引领创投机构投早、投小、投科技。

与扶持政策相伴的是真金白银的投入。2024年,深圳市全社会研发投入达2236.6亿元、增长18.9%,连续9年两位数增长,研发投入强度达6.46%。

这一年,广州也迈入“千亿俱乐部”,全社会研发经费首次超过千亿元大关,是全国唯一实现研发投入强度连续十年增长的一线城市。

成效自然显著。截至2024年底,深圳已有人工智能企业超过2600家、机器人相关企业数量超7.4万家、国家高新技术企业2.5万家,平均每平方公里12家,密度居全国第一。

今年9月,工信部发布第七批专精特新“小巨人”企业公示名单,深圳新增入选企业数量347家,增量居全国第一。而这些密密麻麻的科技创企中的一小部分,可能就是下一个瞪羚、独角兽、上市公司。

3.人才吸引

越来越多的人才也在“用脚投票”,选择到广东发展。

智联招聘、泽平宏观联合推出的《中国城市95后人才吸引力排名》中,深圳2023、2024连续两年居榜首;2024年,广州位列第4、东莞位列第18。

在我们统计的广东省A股上市企业的名录中,员工人数和薪资待遇提供了更具像的答案。

整体来看,2020—2024年,广东省上市公司员工总数从517.1万人增长至654.7万人,累计增长约27%;人均薪酬从15.6万元/年增长至19.4万元/年,同比累计增长约24%,年均增长4.8%。

▶▷一方面,员工数量的行业分布变化,直接反映产业用工需求的转移。

信息传输业的公司员工总数5年增速达45.2%,远高于全省26.6%,企业数量从74家增至89家(增速20.3%);科学研究业员工数增速38.7%,研发人员需求激增;新能源汽车、高端电子等高端制造业员工总数增速达到32.5%。

▶▷另一方面,人均薪酬的行业差异与变迁,反映不同产业的 “价值创造能力” 差异,进而体现产业升级方向。

数据显示,2020—2024年,广东金融、信息传输、科研服务三大行业的人均薪酬增速均超过30%,且2024年人均薪酬是全省平均水平的1.3—2.6倍。

此外,各产业的区域分布特征也逐渐明显:深圳、广州、佛山等珠三角核心城市,聚集了全省80%以上的信息传输、金融、科研服务企业,这些企业的高薪酬拉高了全省平均水平。

而广东各周边地区承接了珠三角转移出的传统制造业和农林牧渔业,这些行业的用工规模占到当地上市公司的70%以上。与此同时,近年来,这些地区开始探索传统产业的特色革新,如粤东聚焦电子元件、粤西发展绿色农业,相关行业薪酬增速远高于本地传统产业。

4.生而全球

民营经济一直是广东最鲜亮的底色。

有数据显示,深圳经营主体已突破457万户,广州经营主体已突破421万户,两者包揽全国城市经营主体总量的冠亚军。

按常住人口计算,深圳约每4个人就有一个“老板”,广州约每5个人中就有一个“老板”。这种创业密度,放眼全国,无出其右,而且他们是全球化浪潮的忠实拥趸。

举例来说,海外电商巨头希音,凭借柔性数字化供应链覆盖全球150个国家和地区;货拉拉已覆盖全球数十个国家和地区、深耕东南亚和南美市场;大疆、拓竹,已分别在全球消费级无人机、3D打印机市场稳居份额第一。

2024年,广东A股上市公司里有179家海外收入占全年营收的40%以上,占比超过五分之一。

独特的地缘和开放的文化,为广东企业提供了天然的国际化试验场。一方面,“粤港澳大湾区”的顶层设计,促进了人才、资本和信息的国际流动;另一方面,作为改革开放的前沿阵地,这里流淌着开放务实、敢闯敢试的商业血液。

四

结语

吴老师曾说:“中国产业经济的投机时代已经结束了。未来的市场将永久地属于长期在风云突变的产业变革时期,那些坚持了产业基本盘、坚持了产品优先、坚持了价值链优先的企业,会成为大潮退去后的坚挺者。”

对个人和企业如此,对一个地方也是如此。

广东的成长密码,并非诞生了几家“明星公司”,而是愿意花更长的时间、更多的精力,培育一个科技、产业、金融高水平循环的热带雨林,让庞大的公司稳健地运转、年轻的新星有机地生长、未来的种子热情地扎根。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号