“2023年一季度后,‘AI采纳者’将初级岗位的招聘量削减了约五分之一;短短6个季度内,采纳者的初级员工数量比非采纳者下降7.7%,而双方对资深员工的需求均未减弱。”

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

“面试时公司问我会不会用某AI做设计,可我在学校只学过传统软件,瞬间语塞,不知如何作答。”

“以前做广告配音,一小时能赚200美元,现在客户直接用AI生成,合同里要求‘永久授权’我的声音,否则就换人。”

日前,美国社交媒体上一条“那些因AI失业的人,发生了什么事?”的提问,引来世界各地网友的数千条回复。

从数据科学家、程序员,到插画师、客服,在“从从容容游刃有余”的AI另一端,是人类满屏的“匆匆忙忙连滚带爬”。

个体遭遇的背后,还对应了今年以来美国企业已裁员超百万人,同比增长超50%;招聘率亦跌至十多年(疫情除外)谷底。

美国,被解雇的员工

如此情形,仿佛复刻了上世纪90年代日本的“就业冰河期”——当年日本经济泡沫破裂后,企业为节省成本大幅缩招,大量年轻人无法进入正规职场,长期靠零工为生。

日本的冰河期源于经济下行带来的需求侧疲软,而如今的“AI冰河”是技术变革引发的供给侧重构,二者成因不同,却都预示着企业用人的底层逻辑已悄然改写。

一

“AI冰河”的第一批遭遇者

AI到底先影响了谁的工作,是资深员工还是新员工?今年8月,哈佛大学研究员发布了一份跟踪美国28.5万家企业、6200万员工的数据报告,他们发现:

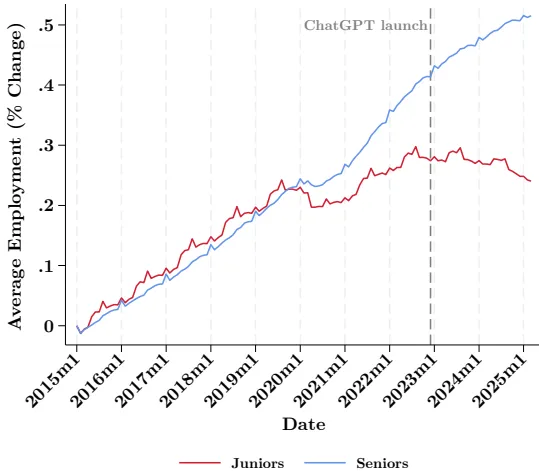

2015—2022年,初级与资深员工岗位同步增长;从2022年中开始,分化趋势出现了:资深岗位持续攀升,而初级岗位先停滞,后下滑——这一转折,与ChatGPT等生成式AI的爆发高度吻合。

为了进一步观察,研究以“是否招聘至少一个AI整合师”为标准,将企业划分为积极拥抱AI的“采纳者”与非采纳者。结果显示,2023年一季度后,“AI采纳者”将初级岗位的招聘量削减了约五分之一;短短6个季度内,采纳者的初级员工数量比非采纳者下降7.7%,而双方对资深员工的需求均未减弱。

图源:《Generative AI as seniority-biased technological change》

简而言之,生成式AI对就业的冲击并非均匀分布,而是精准指向初级岗位的“缩招”。

无独有偶,斯坦福大学的埃里克·布林约尔松及其合作者的研究发现,在受人工智能影响最大的工作岗位(例如软件开发)中,对比2022年末和2025年初,相较于比自己年长的同事,22-25岁员工的就业率下降了13%。而在受人工智能影响最小的工作岗位中,年轻员工和年长员工的就业增长幅度相当。

在AI最擅长“接手”的领域,批发零售业成了“重灾区”,初级岗位招聘暴跌近40%;科技、信息、金融、保险等白领行业同样下滑明显。

这与我们的日常体感高度契合:资深员工凭借经验与AI协同释放的复合价值,往往远高于缺乏沉淀的年轻人。

举个很直观的例子:资深运营人员借助AI快速梳理完用户数据后,能凭行业积累的经验准确洞察数据背后的需求痛点;新人却往往只停留在“用AI生成数据报表”的浅层操作。

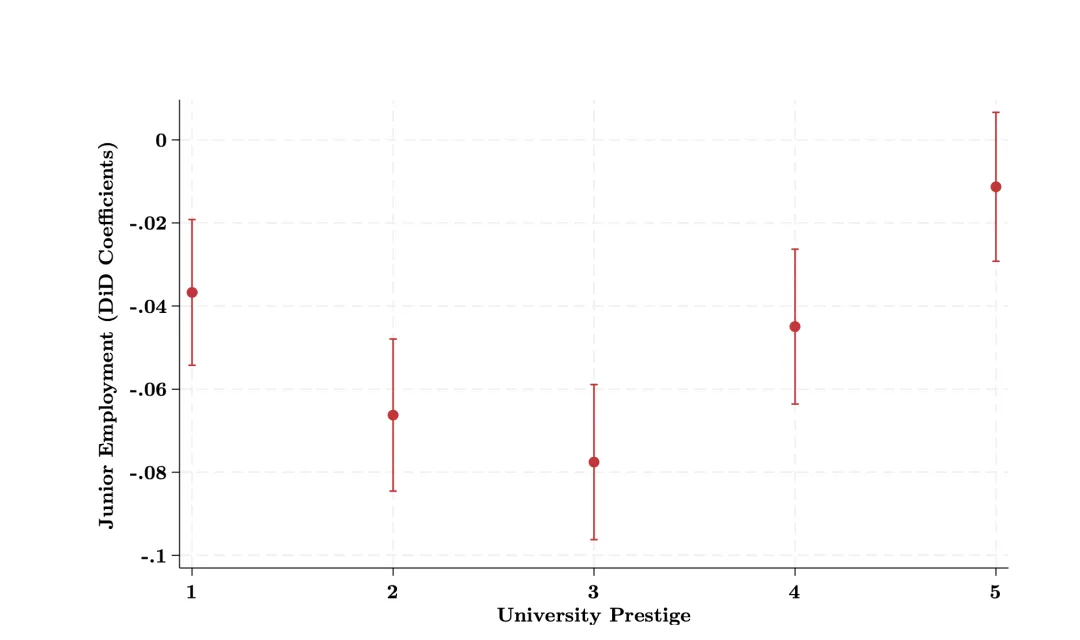

报告还针对年轻人的学历做了分析,发现AI的冲击分布呈现出颠覆传统的“U型曲线”:顶尖名校生不可替代性强,普通院校毕业生因薪酬要求低,使得AI替代的性价比不高而相对“安全”;唯独中间的“腰部大学”毕业生,因高不成低不就而沦为夹心“洼地”,就业岗位相对缩减超8%。

1→5,学校质量从高到低

图源:《Generative AI as seniority-biased technological change》

过去,年轻人与企业之间存在一种隐性默契:一方以较低用工成本获得职场入场券,另一方愿意投入资源开展培训,完成潜力向实力的转化。

但如今,企业正将巨额资本投入到大模型训练与运行等AI基础设施。“资深员工带新人”的标配协作模式,逐渐变成了靠少数老员工+AI就能完全覆盖,新人在岗学习的机会在减少,证明自己价值的入场券也在缩减。

换句话说,AI催生的“人力替代预期”,让企业更倾向于“等一等、看一看”,转而直接招募市场上的成熟“即战力”。现阶段的缩招,既是为“人力替代”预付成本,也是这一战略最直接的财务落地——企业放弃“新人培养”职能,或许已成为大势所趋。

一旦跳过新人培养这一环节,高等教育与职场实际需求的鸿沟将持续拉大,最终形成“学历贬值”与“技能荒”并存的悖论:学历含金量持续下降,企业却仍找不到适配AI时代需求的年轻人才。

当裁员无法回避时,企业还会将对外话术统一纳入“聚焦AI投资”的叙事中。比如亚马逊、微软、沃尔玛等各行业巨头,都集体释放出“即便减员,也能凭借AI实现业绩增长、甚至创下新高”的信号——这不仅为裁员提供了资本市场的合理解释,更塑造了主动向AI转型的积极姿态,而华尔街对“越裁员估值越高”的积极回应,恰恰印证了这一叙事的有效性。

如果放任这股趋势发展,这场由AI引发的年轻人“就业冰河”,可能会重蹈曾经发生在日本的那场不可逆的教训。

二

日本冰河世代先例

1990年代的所谓日本“就业冰河时期”,与当前的相似之处,在于同样出现了企业为节流普遍放弃培养新人、转向“即战力优先”的用人策略,那段时期,毕业于1993—2004年间的大学生,规模达1700万至2000万,约占当时日本总人口的六分之一。

在他们本该步入职场的那几年,日本大型企业的应届生招聘规模萎缩约40%,正规雇佣率从74%骤降至55%,而派遣、合同工等非正式雇佣比例则从13%飙升至32%。一些招聘会上,甚至出现过40个年轻人抢一个岗位的夸张比例。

许多被挤出职场的年轻人,成了收入微薄的零工,月薪在支付房租与基本开销后所剩无几,医疗与养老保障更无从谈起。部分失业者甚至被迫栖身于24小时网吧,沦为“网吧难民”。

“冰河”还冲击了社会结构:1970年出生的日本男性在35岁前的已婚比例为72%,而仅晚五年出生的同辈,这一比例骤降至58%;女性亦从63%跌至49%。近七成青年将“不敢婚、不敢育”归因于“没有稳定工作”。

然而,在这一代人最需要声援时,舆论却将他们标签为“低欲望族”与“失败的一代”。直至2019年,日本政府才首次承认,这是一场“因时代原因未能获得公平机会”的结构性困境,并表示“国家负有道义责任”。

尽管日本后续推出的补救措施被部分国际机构视为“范例”,但对大多数至今已年届45-54岁的当事人而言,不过是迟来二十年的苍白慰藉。

颇具讽刺的是,2025年日本职场出现魔幻反转:企业争相为应届生提供高薪与入职奖金,甚至出现1个毕业生对应4.3个岗位的盛况。然而,这片“就业繁荣”的底色,是冰河期一代人的集体沉默与牺牲——正是他们当年的缺失,造就了今日劳动力的巨大缺口。

这场教训或许也揭示了一个道理:所谓“35岁危机”与“20岁就业难”本是同一问题的两面:当岗位被经验固化的“老油条”垄断,人才市场上流动的就只剩技能薄弱的“临时工”。若一代年轻人长期就业无门,未来具备扎实基础和综合经验的35岁+“熟练工”便会出现断层。

三

直面AI冰河:重拾初心

要避免新世代滑向“AI就业冰河”的覆辙,可行的路径包括但不限于:

▶▷将资本引导至“AI+公共服务”领域,如智慧养老、个性化教育、数字乡村等。这些赛道既能发挥AI的效率,又依赖人类的情感与落地服务,可创造大量可持续的就业机会;

▶▷优化税收分配逻辑,同时完善社保与医保的“灵活参保”机制,允许自由职业者、零工按收入比例缴纳,享受与正式员工同等的医保、养老金等;

▶▷联合企业、高校共同制定“AI时代技能标准”,并据此改革教育体系。系统性降低技能提升门槛,弥合学历与市场需求间的鸿沟。

尤其在教育迭代上,日本的教训尤为深刻。作为游戏动漫大国,曾陷入典型的“伪数字原住民”悖论:年轻人虽是数字内容的消费高手,却普遍缺乏数字工具的实际应用能力。经合组织(OECD)2015年的报告就显示,约25%的日本青年不具备基本电脑技能,这一比例远高于全球10%的平均水平。

管理学大师彼得・德鲁克曾指出:效能是“做正确的事”,效率是“正确地做事”,管理者首先要确保方向正确,其次才是提升执行效率。

若以德鲁克的视角审视每一条“冰河”,真正的危机或许从来不是工具的革命,而是管理的目标迷失。当企业高举“降本增效”的旗帜,一不小心便容易异化为对人力资源的功利化采购。

这种短视还会进一步扼杀真正的突破性创新:那些需要长期投入、容错空间的深度研发,乃至“艺术”类探索,都会在“回报优先”的功利框架下被边缘化。

破冰之道,除了个人对技术本身终身学习的驱动力,企业乃至相关部门亦要在治理上下功夫,回归管理的初心——将对“人”的投资置于短期“效率”之上,将培育未来的远见,置于收割当下的惯性之上。

参考资料:

1.《Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data》,Seyed M. Hosseini、Guy Lichtinger,2025.8

2.《日本就业冰河期:一代年轻人被冻结的青春》,虎嗅,2025.10

3.《“不会用电脑”,逼疯00后职场新人》,新周刊,2025.10

4.《效率的幻觉:为什么公司越裁员,估值反而越高》,秦朔朋友圈,2025.11

5.《Can AI replace junior workers?》,经济学人,2025.10

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号