“在现代经济学领域,关税始终是一个负面的‘话题’,只要它存在,它就是扭曲了市场,降低了效率。”

——斯蒂格利茨

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

“关税本质上,不就是在对美国公司‘加税’吗?”

“你们上台时承诺要减税,可关税并非外国公司支付,而是由本国进口商缴纳的。”

在强调了无数次“美国加征关税”的好处后,记者的这个问题还是把白宫发言人卡罗琳·莱维特问住了。

在她被问住的几天后,上周末,美国海关与边境保护局深夜通过官网发布通知:联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除“对等关税”;豁免的产品适用于4月5日以后进入美国的电子产品,已经支付的“对等关税”可以寻求退款。

苹果、英伟达、微软等美国企业股价应声大涨,一切都似乎被记者说中了——收关税,本质是在给美国公司加税,是利空,反之则是利好。

时间拨回提问当天,卡罗琳还埋怨记者:“你在挑战我的经济学知识,我后悔给你提问的机会了,下一个。”

卡罗琳·莱维特

如今,后悔的似乎另有其人,并且一直在后悔。

周日,特朗普又宣布,暂缓征收关税只是一种程序性措施,最终将对这些科技产品征收不同的、针对特定行业的关税。

政策的“反复横跳”引发了混乱与困惑,但在经济学家看来,出现这样的情况是迟早的事。从始至终,特朗普与团队都没能学好“关税”这门经济学课程,却妄图用它来“让美国再次伟大”。

这几个月来,他们时常感叹:“关税本是经济学领域中一个非常重要的课题,有时候不得不‘感谢’特朗普,他以一己之力将这个几乎死去的领域给救活了。”

换言之,要理解美国政府关税政策背后的逻辑和反复横跳的原因,需要我们将目光投向历史深处,审视关税的演变以及在不同世界观下的作用。

今天的文章,就让我们将这“死去”的研究重新拾起,希望能给大家带来一些启发。

关税从何而来

自古以来,有贸易就有关税。

关税的历史演进,大致可以分为三个阶段:

“管辖权”时代、重商主义时代、多边贸易时代。

从朴素的观点来说,如果把国家当作主体,那么国家允许其他个人、公司或者外国在境内进行贸易活动,而这种来自国家的许可,不一定是免费的,很多时候是需要付出代价来换取的,这就是关税的本质。

按照现代法律的术语来说,关税首先体现了国家对领土和经济活动的管辖权,用大白话说,就是“我的地盘我做主”。

因此,自诞生起,围绕着关税的各种手段包括优惠、加税甚至于禁运,都在某些层面上表达了某种政治上的取向。

中国历史上第一个用关税来表达政治态度的帝王,是号称“三代之下第一仁君”的汉文帝。汉朝初建时,并非是如大家现在想象的大一统王朝。

当时春秋战国的风气犹存,在天下人看来,汉朝是汉朝,诸侯国是诸侯国,两者虽有上下尊卑,但后者依然是具有相当独立性的政治实体。

既然是独立的政治实体,那么“关”就真的很重要。所以在吕太后和汉惠帝执政时期,颁布了“津关令”,吏民出入关津都必须携带有效证件,并且严查走私,尤其是黄金和马匹这样的“国家战略资产”,防的就是关东的诸侯王势力,以免其过大。

“今诸侯多其力,故建关而备之,若秦时之备六国也。”

后来,汉朝的朝廷大体从“吕后之乱”中恢复了过来,汉文帝也坐稳了皇位,于是正式下令“除关无用传”,让汉朝直辖的地盘和地方上的其他诸侯可以自由通商往来,不但从政治上显示了天子的“兼爱无私”的气度,也促进了关东和关中地区的经济交流,为后来的“文景之治”打下了基础。

后来汉景帝继位,总结汉文帝功勋的时候,第一条就是:通关梁,不异远方。

虽然第一个从形式上实现了大一统的是秦始皇,但是真正从实质上把战国七雄的地盘捏合成一个真正经济体的,汉文帝实开其端。

而当世界从古典时代进入大航海时代,重商主义大行其道,那是关税发挥作用的黄金时期,更多地体现了国家之间赤裸裸的竞争和对财富的争夺。

重商主义的核心观点是:一个国家的财富总量是固定的,主要体现为贵金属的拥有量。由此,国际贸易被视为一场零和博弈:一个国家的获利必然意味着另一个国家的损失。

在这种思想指导下,各个国家的政策目标就是“尽可能多地出口商品以赚取金银,同时尽可能少地进口商品以防止金银外流”。

在这个时期,工业处于萌芽阶段的各个国家,通过对进口商品征收高关税,降低进口商品的吸引力,保护了本国的企业;与此同时,他们通过退税和补贴等方式鼓励本国商品出口,特别是高附加值的成品。

其中玩得最溜的,是英国这样的殖民帝国,关税主要被用来确保宗主国的利益,比如英国的《航海条例》规定殖民地只能与英国进行贸易,或者货物必须经过英国本土中转并缴纳关税。

在大航海时代和重商主义背景下,关税从一个体现管辖权的工具,变成了国家间经济战争的重要武器。

这样的关税政策,设计时充满了防备与计较,而“强则贸易自由,弱则关税壁垒”正是这个时代的写照——因为强了就想出口高附加值工业品,自然就呼吁贸易自由,而弱的时候为了保护本国的落后产业,就更容易叠加关税壁垒。

这种重商主义的关税观影响深远,其核心的保护主义思想和将贸易视为国家竞争工具的观念,直到今天,仍然以各种形式重新出现。

英国伦敦西印度码头的货船

到了全球化和多边贸易时代,关税看起来变得更加“友善”了一些,比如很多国家都对发展中国家有特殊的、更优惠的单方面关税政策——也就是“你可以对我的商品收关税,但是我对你免税”。

这种政策表达了一种对后发国家帮扶、欢迎后发国家的商品进入自己市场的态度。

当然,这种对不发达国家,尤其是原材料丰富的不发达国家单方面免关税,其实是“公私两便”的双赢策略。

因为不发达国家往往工业能力比较差,能够出口的最终产品是比较少的,大都是原材料,而工业能力比较强的国家恰恰擅长于对原材料进行加工,然后再出口出去。

因此,对不发达国家单方面免关税,其实是在降低本土制造业的成本,本质上也是对本土制造业的扶持政策,这也成为工业强国们几乎都喜欢做的一件事情。

但特朗普似乎想要开创关税的新用途。

特朗普式关税

在他眼中,关税既是管辖权的体现——惩罚外国,也是一种收入来源——增加财政收入。

但要说明这个想法的荒谬,需要先回到白宫记者的那个问题:关税,是对美国企业的加税吗?

从手续上来说,关税确实是由美国进口商在交。那么从这个意义上,确实是对美国公司增税了。

实际上,这触及“关税”研究的终极命题——关税的归宿。

如果美国进口商需求弹性小,也就是对某种外国商品的需求非常依赖,找不到好的替代品,那么即使价格因为关税上涨了,他们也还得继续进口。

这种情况下,关税的成本大部分就会由进口商承担,并且很可能会通过提高售价的方式,最终转嫁给美国的消费者。

这时,文章开头那位记者的说法就更接近现实:关税确实像是在对美国公司和消费者增税。

反过来,如果外国出口商供给弹性小,非常依赖美国市场,他们的产品很难卖到其他地方去,那么为了保住市场份额,他们可能会被迫降低出口价格,自己吸收掉一部分甚至大部分关税成本。

在这种情况下,关税就更像是对外国企业征税。

现实中,关税往往是进出口双方共同承担的。如2018年,当关税政策下来之后,很多沃尔玛的供应商就收到了沃尔玛的信函,要求出口价格下降10%,大家共同承担关税冲击。

但从经济学上来说,税直接从谁那里收,其实是无关紧要的。因为最终都是交易双方在分摊。而谁摊得多一些,谁摊得少一些,就要看双方的相对议价能力,也就是经济学上所说的供给和需求的价格弹性。简单来说,哪一方对价格变动更不敏感,也就是弹性更小,哪一方就得承担更大比例的关税成本。

从这个意义上而言,特朗普和他的团队,在不考虑商品类型,国内外产业结构的前提下简单地将关税视为对外国的惩罚,或者仅仅是增加本国财政收入的手段,都是不准确的。

所谓的“互惠”

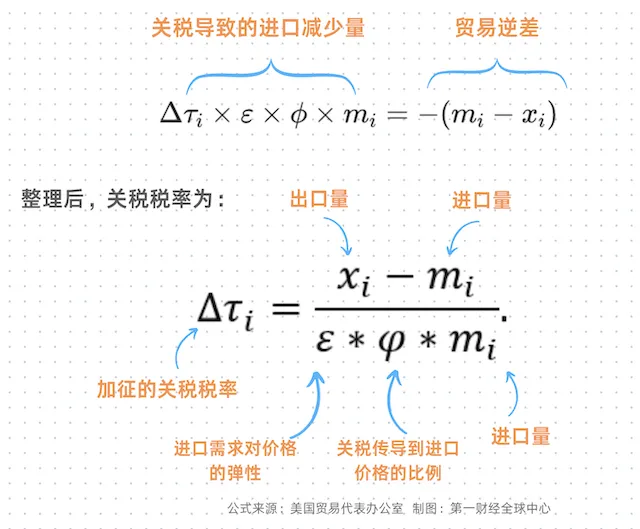

于是,在错误定义下得出的特朗普“平衡贸易”公式,就成了学界的嘲讽对象。

这个普通人看起来极其复杂的公式,其设计目标,是用关税收入对冲贸易逆差,就是美国在逆差上“亏”的钱,要通过增加的关税率收回来——由此体现“惩罚”与“增收”。

公式综合考虑了这么几件事:

1.你总共卖给我了多少?这就是纯粹的进口数额 ,即m_i,我买了你多少,是x_i,即纯粹的出口额。

2.你欠我多少?也就是进口的逆差,等于出口减进口,即公式里的 x_i—m_i。

3.涨价了,我会少买多少?这个叫作进口的需求弹性,表示进口量对价格变化的敏感程度,即ε,贸易代表办公室将这个数值设定为-4,也就是价格每增加1%, 进口量减少4%。

4.加的关税,会导致多少的价格上涨?这个被称为关税传递弹性,即ϕ,也就是关税每增加1%,进口商品价格增加百分之多少,这个设定的数值是0.25。

5.Δτ:为了平衡贸易而增加的关税率。

具体的算法是这样:

1.因为增加了关税,现在的进口数额也会发生变化,那么涨关税之后的总进口是多少呢?

——需求弹性×价格传递弹性×现在的总进口。

2.而这个修改之后的总进口数额,乘以关税,就是特朗普政府预计的可以通过关税获得的收入。

——增加的关税率×需求弹性×价格传递弹性×现在的总进口.

然后把等号的右边,给了“逆差”。

3.最后,特朗普表示应该考虑互惠,所以只收取这个关税的一半,相当于因为逆差带来的收入大家平分。

天真的公式

客观而言,这个公式用来计算应该加多少关税的方法,倒也不是完全凭空想象。它背后有一套自己的计算逻辑,问题在于,这个逻辑可能用错了地方,导致用一个貌似有道理的公式,算出了不太靠谱的结果。

这套计算逻辑试图找到一个天平,一端是美国和另外一个国家的逆差,另一端则想通过加关税这个砝码让天平平衡。

但结合现实,这一通计算其实是没有意义的。

首先,假定所有国家的所有商品对美国的出口都有固定的需求弹性和进口弹性就是非常不可理解的。

每个国家有自己的特色出口,有的商品需求弹性很低,你加多关税,进口量也不会减少太多,那么对做这类生意的美国企业来说,关税就是实实在在的加税了。

在2018—2019年的关税战里,美国征收的关税大部分是增加给了美国的进口商和消费者,而不是中国的出口商。这实质上是对本国民众的一种税收,尤其影响中低收入家庭。

其次,关税可能会导致汇率的调整。一旦出口国货币贬值,其出口商品以美元计价时就会变得相对便宜,这就会部分抵消掉美国加征关税带来的价格上涨效应。

最后也是更重要的,美国贸易伙伴也不是只会按照公式反应的机器人,一方面会有报复性关税,通过减少了美国对其的出口作为惩罚;另一方面贸易伙伴可能会战略性地引导商品出口到美国之外的其他国家。

当美国对来自中国的商品征收高关税时,中国的出口商可能会寻求将商品销往东南亚、欧洲或其他市场。同时,美国进口商也可能将采购来源从中国转向越南、墨西哥等未受关税影响或影响较小的国家。

讽刺的是,美国贸易办公室为了显示自己计算的“权威性”,特意在网页上展示自己引用了好几篇经济学顶级刊物,显示自己“言而有据”,然而上面的反驳,恰恰是他们引用的文章作者提出来的。

结语

如今,特朗普团队也正在为一系列的“欠考虑”买单。他们的关税政策一出,便引发来自各处的争议和反弹,压力陡然增加后,内部自然会出现分歧甚至分裂,政策取向上也因此变得摇摆不定。

纵观历史,关税的角色和意义一直在演变。

现代关税政策,虽然仍可服务于特定战略目标或表达政治立场,但对其大规模、无差别的运用,尤其是在缺乏充分经济逻辑支撑和忽视连锁反应的情况下,往往弊大于利,将最终与政策的设计初衷背道而驰。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号