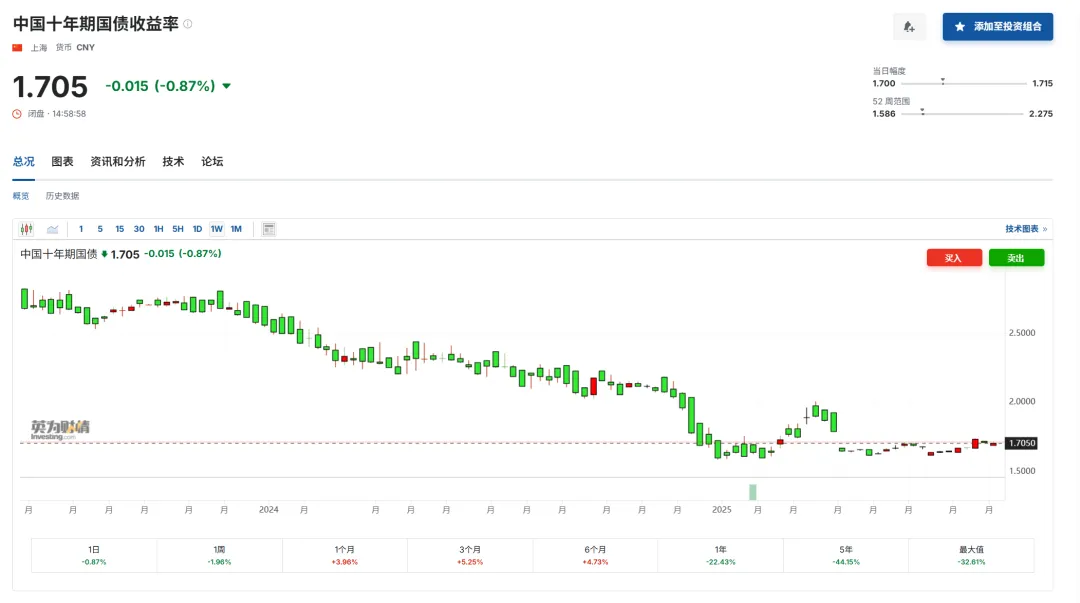

“国债收益率被视为金融市场的‘无风险利率’,但目前的免税政策让国债的票面利率被税率优惠人为压低,导致收益率并不能完全真实地反映市场资金成本。”

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

“育儿补贴的钱,好像是理财税给的?”一句网络戏言,带出了两个不太为人所知的“新规定”。

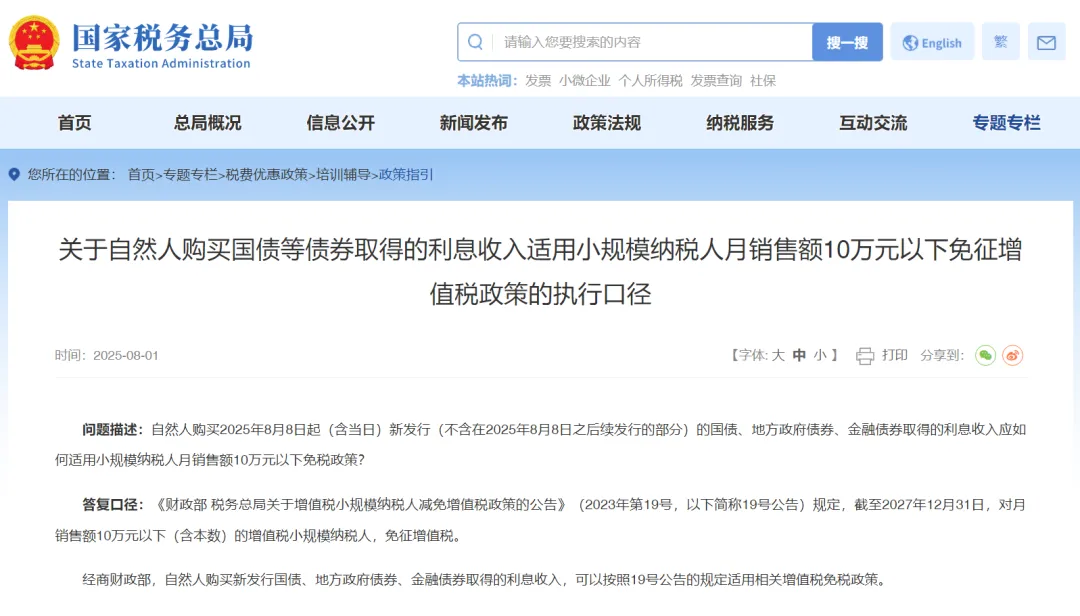

8月1日,财政部和国家税务总局发布公告:

自2025年8月8日起,对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入,恢复征收增值税。8月8日之前的债券的利息收入,继续免征增值税直至债券到期。

在恢复征收增值税后的第三天,央行主管的金融时报发表了一篇名为《加强个人境外收入监管!境外买卖股票收入也要缴税》的文章。

文章指出,个人在境外买卖投资也属于财产转让所得,适用20%的税率,并需要在次年申报纳税。

消息一出,立马引发了金融市场和投资者的热议。因为二者都是根据投资收益进行征税,所以被人们统一称为“理财税”。

投资者紧张是有原因的。在当前的投资环境下,“旱涝保收”的国债是大爷大妈压箱底的理财神器,而港股和美股更已成为新中产与高净值群体投资的避风港。

那么,这一纸公告,是否意味着普通人投资国债的“免税时代”就此一去不复返?海外收入纳税背后,隐藏着怎样的深层逻辑?

今天,我们就来剖析下这两个“新政策”。

“理财税”来了?

境外收入征税20%已是明牌,所以大家最关心的问题是,国债、地方债等利息收入的“理财税”到底怎么收?

根据新规规定,8月8日以后,投资国债等债券所获利息需要缴纳增值税,但不同的机构征收的税率其实是不同的。

比如金融机构自营(比如银行)适用税率为6%,但公募基金,券商资管和理财产品等广义基金产品的税率则为3%。如果再加上增值税缴纳时做出的调整,最终我们去金融机构买的债券产品需要缴纳6.34%的增值税,而买债券基金的实际税率仅为3.26%。

这或许给一些聪明人提供了一个“合理的思路”:如今直接银行直接买国债的税率很高,而通过债券基金的方式进行投资,从而省下接近一半的增值税。

有人会说,就算可以取巧,但我觉得3.26%的税率还是太高了,那么有没有办法可以“免税”呢?其实还真有。

8月1日,国家税务总局答复:根据《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》截止2027年12月31日,对月销售额10万元及以下的增值税小规模纳税人,免征增值税。

这意味着我们自然人只要每个月购买10万元以内的债券,或者是每个季度购买30万元以内的国债,均适用增值税减免规定。直到2027年年底,我们均可以通过这种办法合理规避增值税。

所以,普通投资者购买债券,只要不超过额度,依然可以享受免税政策。

那么,到底什么时候开始收税呢?简单来说可以概括为“新人新办法,老人老办法”。

按照规定,对2025年8月8日之前发行的国债、地方性政府债券和金融债券,其利息收入继续免征增值税,直至债券到期,这意味着投资者所有已经购买和投资的债券,均不用缴纳增值税。

重要的是,这些“老债券”还可以“续发”,且同样享受免征增值税的税收优惠,只有8月8日以后新发行的债券才需要缴纳增值税。所以目前债券投资者并不会受到影响。

综合而言,债券增值税新规对普通人的影响虽然有,但相对有限。

不仅过去的债券可以继续持有不缴纳利息,就算后续要继续投资债券,也可以通过借助公募债基减税,分批买入,躲过这轮“理财税”。

“理财税”管到境外?

除了增值税的新规,境外的投资收益同样需要缴纳“理财税”。今年以来,不少进行美股和港股交易的国内投资者,接到了来自税务局的短信和电话。

这个境外投资的“理财税”有法可依么?

根据《中华人民共和国个人所得税法》,个人股票交易所得属于财产转让所得,应当适用20%的税率按次征收。所以从法律规定来看,投资者在美股、港股的投资收益确实应该缴纳税款。

而之前税务部门没有进行催缴,也有多方面的原因。总的来说,过去的税收既往不咎,算是给投资者发了红包。但如今,“好日子”已经结束,现在缴税是符合法律的,该交的税还是得交,想跑也跑不掉。

因为中国已经加入了国际间金融账户涉税信息自动交换制度(CRS),相当于和150多个司法管辖区实现了金融信息自动交换。有了数据以后,税务部门就可以通过比对个人申报数据,查出是否有投资者少报税款,甚至偷税漏税。

而如果你在美股港股投资赚钱了但未申报,就涉嫌偷逃税款,除了会被要求补缴税款,还拿出一笔滞纳金,情况严重的甚至会被立案调查。

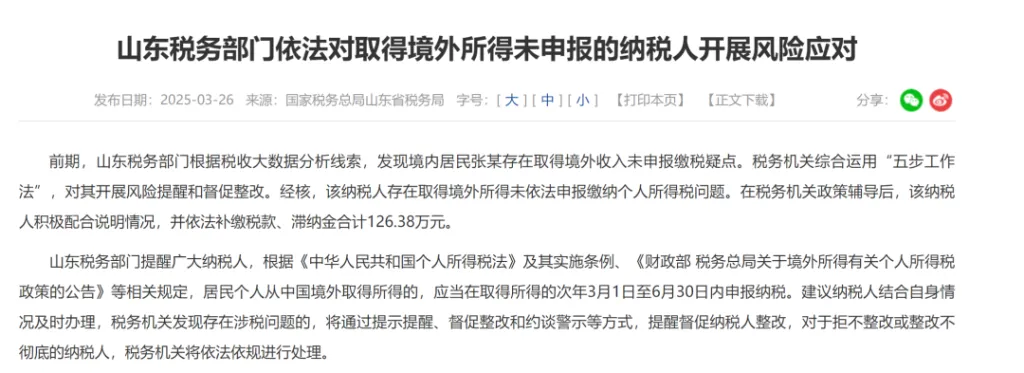

当然,也不是没有人抱着侥幸心理,但今年以来,上海、浙江、山东等地的税务部门已经多次发布案例,记录了对取得境外收入但并未及时缴纳税款的的税务追缴过程。今年3月份,山东居民张某接受了税务机关“政策辅导”后,补缴了税款和滞纳金126.38万元。

值得一提的是,除了债券和境外投资缴税,生活中潜藏的“理财税”还有很多。比如目前保本型理财产品(非国债)的收益所得被视为利息收入,需缴纳20%的个人所得税。

股票投资收到股息的也需要缴纳个人所得税,不过国家为了鼓励长期持有股票,所以规定持有股票一年以上,免个人所得税;持有时间1个月至1年,按10%交个人所得税;持有时间不足1个月,按20%交个人所得税。

甚至个人银行存款利息收入,原本也需要缴纳个人所得税,只不过2008年10月9日开始,国家决定对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税,并延续至今。

为何要对债券利息“动手”?

此次税收调整,并非心血来潮,而是深思熟虑。主要有四个目的。

◎ 第一个目的是为了“公平”。

2024年7月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出“健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度”。

但目前国内针对债券的税收,其实是“不公平”的。

要知道,国内债券按照风险等级分为两类。一类是利率债,它指的是常见的国债、地方债,利率性金融债等,这些债券由于有政府信用背书,安全性极高。本次新规出台之前,购买这类债券的利率收入,都是免税的。

另一类是信用债,主要由企业发行。这些信用债的利率较高,但安全性相对较低。我国规定,信用债所产生的利息是要征收增值税的。

利率债免税,而信用债征税,这是债券税收“不公平”的表现。所以,本次新规恢复了对利率债收税,实际上是一次对建立统一公平税收制度的贯彻。

◎ 第二个目的是为了给财政“开源”。

2025年7月25日,财政部公布上半年财政收支情况。文中提到:上半年,全国税收收入92915亿元,同比下降1.2%;中央一般公共预算收入48589亿元,同比下降2.8%。

与此同时,全国一般公共预算支出141271亿元,同比增长3.4%。测算广义财政缺口5.3万亿元,创下2019年来最高水平。

收入减少而支出增加,为了财政的可持续,我们就需要进行收税开源。值得一提的是,对利率债征税并非是新增一个税额,而是“恢复征收”。

因为在2016年以前,投资国债本就需要对利息收税,只不过2016年之后,为了鼓励投资者参与利率债市场,财政部和国税总局借着“营改增”的机会,免除了对国债等债券征收增值税。所以相对新增一个税种,“恢复征税”的阻力就大大减少了。

那么,本次到底能够给财政带来多少税收?国盛证券估计,短期内将会带来340亿左右的收入。随着8月8日以后新发行债券数量的增加,长期收入将更加可观。

◎ 第三个目的,在于引导资金流向。特别是国债和地方债市场,从而解决政府融资不畅的问题。

2016年,中美贸易摩擦尚未爆发,年化收益率在8%以上的P2P项目比比皆是,10%以上都不少见。所以国债和地方债少有投资者愿意“光顾”。

那时为了鼓励投资者参与债券市场,特别是国债、地方债等“利率债”市场,财政部和税务总局趁着“营改增”全面试点时明确:国债和地方债利息收入免征增值税。

但2025年的今天,情况又有了新的变化。

随着国内利率不断下行,大家发现安全稳定的债券成为了保值增值的最佳选择,供需变化后,国债利率不断下行,出现了“过热”现象。

而现在恢复对国债等利率债增税,目的就是引导资金从安全稳定的利率债走出来。对国家而言,不管是投资股市还是楼市,或者是去消费来刺激实体经济都是比呆在债券市场更好的选择。

◎ 至于第四个目的,就是优化定价基准,提升市场效率。

国债收益率被视为金融市场的“无风险利率”,是所有金融产品定价的基石。但目前的免税政策让国债的票面利率被税率优惠人为压低,导致收益率并不能完全真实地反映市场资金成本。

如今恢复对国债征税,缩小了不同债券之间的税收差异,完善债市制度建设,有利于更好发挥国债收益率曲线的定价基准作用。

后续的新发债券在取消免税优惠后,新发国债的票面利率将不得不上浮以覆盖税收成本,这将使其收益率曲线更真实地反映市场状况,从而提升整个金融市场的定价效率。

根据浙商证券推测,当新发行的10年期国债上市,或将根据二级市场利率上浮5—10基点。

新中产的“理财困境”

从国家角度来看,不管是恢复对国债等利率债的征税,还是贯彻所得税法,将金融监管贯彻到全球,核心都是为了确保税收的公平,消除因地域、产品、身份不同而造成的税负差异,实现“应收尽收”。

但对于拥有一定资产的新中产来说,这意味着在资产配置上迎来了更加艰难的挑战。

一方面,属于“定存”的时代已经过去,几年前降息周期未启动的时候,市场可以轻松找到的5%以上“无风险回报率”。如今随着利率中枢不断下行,银行存款利率破2%,中产阶级难以通过吃高额利息“躺平”。

另一方面,过去很长一段时间,中产群体的财富几乎与房地产市场紧密相连,房地产不仅成为财富的载体,也是衡量一个人财富地位的象征。

然而,今年的房地产下行压力依然较大,2025年6月,70个大中城市新建商品住宅价格同比下降3.2%,尽管较上月的3.5%放缓,但已经是连续第24个月收缩。

既然房地产投资和银行存款都不再是中产投资的“标准答案”,那么A股和港股市场自然而然地进入了中产人群的视野。但投资这事儿,本就没那么简单。

先说港股和美股市场,如果投资亏损了,那倒是不用纳税。但就算去年亏损,今年赚钱,也得被税收分掉一大笔收益。如果赚的多了,缴纳20%的税率,则更是让人心疼。

A股虽然已经站上3600点,但本轮“牛市”呈现明显的结构性行情,如果今年没能踩准大金融和大基建板块,那么投资A股甚至可能出现踏空和亏损。

所以说,目前的中产理财,正遭遇挑战,依靠信息差或政策红利“轻松躺赢”的时代正渐行渐远。

总体来说,本次财政部、税务总局的这一纸公告,为一段近十年的税收优惠画上了句号。它虽然对普通投资者影响较小,却是中国财税体系改革和金融市场走向成熟化的一个标志性事件。

而随着税务部门对海外收入的监管趋严,中产人群的“理财困境”或许才刚刚开始。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号