旧年既去,新岁已达,我们各自打扫庭院,清是非,“断舍离”,以待院中桃花盛开。

文/吴晓波(微信公众号:吴晓波频道)

过年的时候,会专门腾出一个时间,把一年买下的书清理一次,这已是多年的习惯。

买书、读书是极随性和私人的事,毛姆说过:“你正在阅读的书,对于你的意义,只有你自己才是最好的裁判。”我的阅读习惯很好,但胃口很杂,一年购书近200种,细读的也不过两三成,很多书只是简单的翻阅,很多书读在路上。

一本书有没有读过,对我而言,很好判断,那就是书上有没有被“侵略”过,一般来说,会把中意的内容划出来,然后在扉页处做备注,日后将那些内容再输入到读书笔记中去。阅读、批注、录入,这是读书的三部曲,算是把东西吃下去,消化了,至于有没有成为肌肉骨骼的一部分,那是天意。

2015年过得特别忙乱,前日整理书籍,发现有好多本书的摘录工作没有做,这便是在警告自己,须重新规划时间。对于事业中的人,事务千头万绪,本是题中之义,要紧的是把握节奏,节奏如果乱了,头发就乱了。

年终的时候,把所有的书清理一遍,也算是一个小小的交代。

比如去年,读经管类书很少,有印象的是彼得·蒂尔的《从0到1》和库茨维尔的《奇点临近》,后面那本很值得推荐,库茨维尔是一个像凯文·凯利那样的作者,多学科交叉,知识点密集,格言妙语如春雨淋漓,他所专注的人工智能领域是未来的一个产业引爆点。

宏观政经类图书,在2015年全无亮点,思想市场一派噤声,大概所有的学者都被翻滚莫测的现实惊呆了,左中右三地,好像都不宜立足。我本人倒是悄悄买齐了郑永年的多本集子,这位先生学于北大,就职新加坡国立大学,是近年最活跃的中国事务评论家,在四年前,正是他的《中国改革三步走》,颇合当今中南海的现实路线,在张维迎和林毅夫之间,再读一下郑永年,大概可以理清一些乱麻。

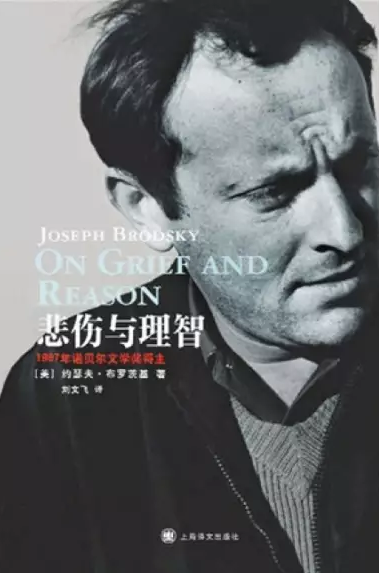

文学类书,布罗茨基成了新的心头之爱,《悲伤与理智》是我读的第二本散文集,这位前苏联流亡作家一生飘零孤苦,47岁得了诺贝尔文学奖,56岁就挂掉了,在长篇人文类散文写作中,他与土耳其的帕慕克应是当世的两位范本式作家,后者的《伊斯坦布尔》同样堪称经典。

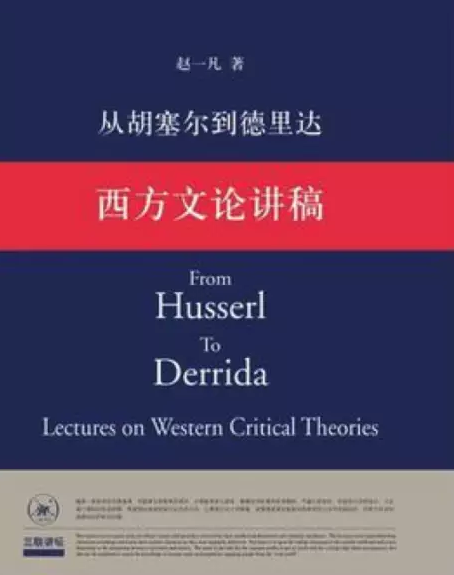

史哲类书籍中,我偏好“旁门左道”,文笔和观察视角似乎比立论更能打动我,史景迁的书读了不少,去年读毕的是《太平天国》和《改变中国》,赵一凡的两卷本《西方文论讲稿》极好——起这个枯燥书名的编辑应自罚吴酒三斤,从苏格拉底到康德,再从胡塞尔到德里达,一路顺流而下,脉络传承无比清晰,已经向年轻的朋友推荐了很多次。

史界从来豪杰辈出,70后的刘仲敬是新冒出来的怪咖,他当过十年法医,学的应是近代西方史,近年来“突袭”中西文明史比较,密集出版了《经与史》《从华夏到中国》等书,视角极其诡诞,却自成逻辑,构成一个奇特而颇富争议的现象。我想今日史界看刘仲敬有点像当年看胡适,一个年轻人突然提刀侵入,以怪异刀法,砍翻坛坛罐罐,学术的突破大抵都是这般血腥景象。

老一辈学子的著作,秦晖的《走出帝制》好像只能看电子版了,高华的两本旧作《革命年代》和《历史学的境界》又重新出了珍藏版,资中筠的《财富的责任与资本主义演变》可以作为公益专题的资料书收藏。

有趣的闲书还有一些,比如朱锷的《消解设计的界限》,是对三宅一生、原研哉等日本设计师的访谈,十分清新可人;好朋友何帆的《先放一把火》,是很有营养的财经散文集,在去南极的路上一一读毕;《零年:1945年现代世界诞生的时刻》,作者是荷兰的伊恩·布鲁马,史料充沛,洞见迭出;香港的董桥好像已经封笔了,在孔夫子旧书网上购得一本老版的《董桥文录》,收齐了他早年的大部分妙文,但从排版上看,似乎是盗版。读完的传记有三本,分别是《爱因斯坦传》《维特根斯坦传》和《亚当·斯密传》,都很厚,像他们的人生那般的纷繁错杂。

这篇专栏是一边清理图书,一边写完的,写的时候心情很愉悦,好像又见到了一些老朋友。旧年既去,新岁已达,我们各自打扫庭院,清是非,“断舍离”——这也是一本可人的小书,以待院中桃花盛开。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号