宽容这个词从来就是一个奢侈品。——房龙

文 / 巴九灵

1

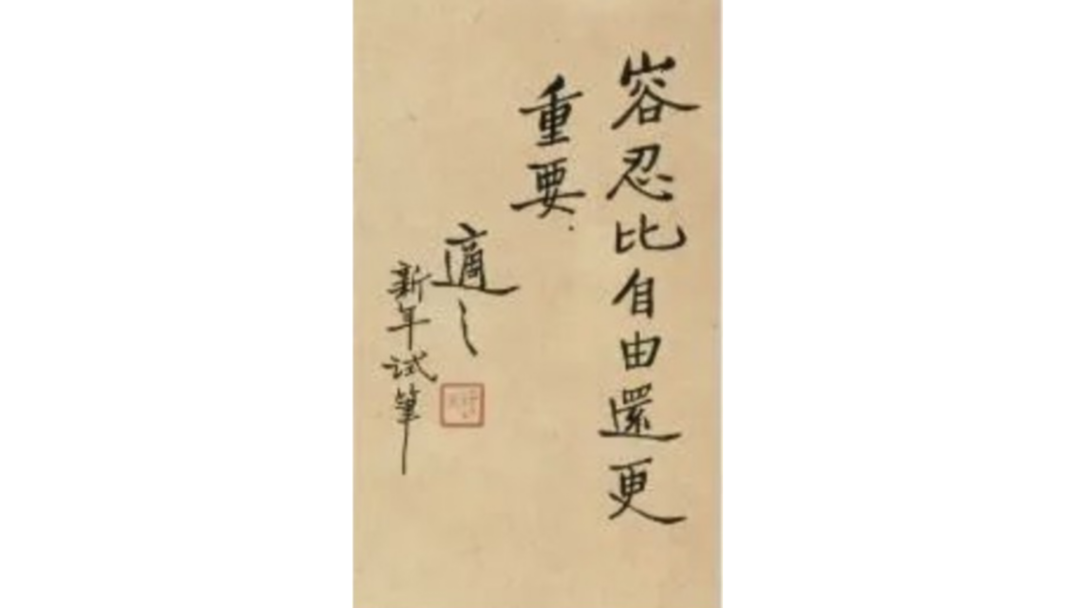

容忍比自由还更重要,这句话是胡适先生说的。

在北平电台一次关于《自由主义》的演讲中,胡适先生谈到他去看望一位老师的经历,老师表达了一个意思:年纪越大,越觉得容忍比自由更重要。

胡适亲笔题字

这段对话,影响了胡适的一生。

在上世纪上半叶,纷乱的学术界中各种主义盛行,胡适是少有的观点平和的学者,他总是强调:

容忍既是一种自由的精神,又是一种民主的精神,是自由的根本。

人们应当不承认有“绝对之是”,更不可以“以吾辈所主张者为绝对之是”,对他人的不同看法总应当抱着一种容忍的态度。

不可否认的是,我们每个人都带着一点自以为是,认为自己的观点才是最正确的,每每遇到不同的意见或观点,都急着去争执、反驳,而少有理解他人的耐心和宽容。

个人的不宽容会引起不适,而集体的不宽容,则会给全社会带来残酷的暴行。

1925年,欧洲革命刚刚退潮,德、意法西斯蠢蠢欲动,一本叫做《宽容》的书横空出世,作者是荷兰裔美国作家亨德里克·威廉·房龙。

在这本书中,房龙以基督教的历史以及欧洲史为脉络,讲述了人类种种因为不宽容而相互残杀的历史事件。其核心观点与胡适先生一生所坚持的容忍思想有着异曲同工之处。

《宽容》

房龙,三联出版社

房龙说,宽容并不是一味纵容,如今我们提倡宽容,即意味抵抗那些不宽容的势力。

所以,《宽容》这本书,实际上讲的是“不宽容”的历史。

2

在书中,房龙把“不宽容”分为三种,我们可以在现代社会中找到对应。

第一种,出于懒惰的不宽容。

《宽容》的开篇就讲了这样一个寓言故事。

在一个落后偏僻的村落里,人们过着自给自足的生活,聆听老人们的训言,凡是质疑和挑战古训的人都会被杀死。

但是仍然有这么一个人走了出去,当他满身是伤的回到村落告诉大家“上帝的笑容不只是在这儿,也在其它地方”时,人们愤怒地把他砸死了。

不久,村里发生了旱灾,走投无路的人们终于开始外出寻找生路,这才承认自己的过错。

这种不宽容,是因为已经足够好,而反对任何变革新思想。

第二种,出于认知差异上的不宽容。

比如不久前看过这样一则新闻,女街舞老师因为身上有一个纹身,而被家长联名要求辞退。

身上有纹身,就不能当老师吗?

这种不宽容,是有权力者因为无知而顽固,用偏见和固执来抵御外来的影响。

第三种,出于自私自利的不宽容。

房龙在书中举例:

历史上绝大多数教义、政治意识形态,都宣称得救的道路只有一条,正确的生活方式、真正的价值结构只有一个,其实源于这种体系下他们是既得利益者。

房龙认为,这是最卑鄙险恶的不宽容。

任何时代的国家和民族,如果拒斥宽容,那么不管它曾有过怎样的辉煌,都要无可挽回地走向没落和衰亡。

3

那么,如何创造一个宽容的社会?

房龙在书中感叹到,“宽容这个词从来就是一个奢侈品,购买它的人只会是智力非常发达的人——这些人从思想上说是摆脱了不够开明的同伴们的狭隘偏见的人,看到整个人类具有广阔多彩的前景。”

虽然只有宽容的理念让苦难的众生走出无知山谷,但宽容是祈求不到的,人类需要先驱者。

除此以外,良好的政治文明是宽容社会的前提条件,贸易也能促进宽容,一个富足的社会往往更具有宽容的气氛。

那么,我们该如何理解现代社会的“宽容”与“不宽容”?又该如何与不宽容势力做抵抗,共同创造一个宽容的、健康的、没有暴力的社会?

或许,这就是我们今天还要读《宽容》一书,所要追寻的问题。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号